Frau Misoch, wie jung oder alt fühlen Sie sich?

Sabina Misoch: Kommt darauf an, was Sie mit «jung» und «alt» meinen. Wenn ich das kalendarische Alter betrachte, bin ich in Relation zu meiner Forschungszielgruppe noch jung, wenn ich meine Kinder betrachte, dann entsprechend alt (lacht).

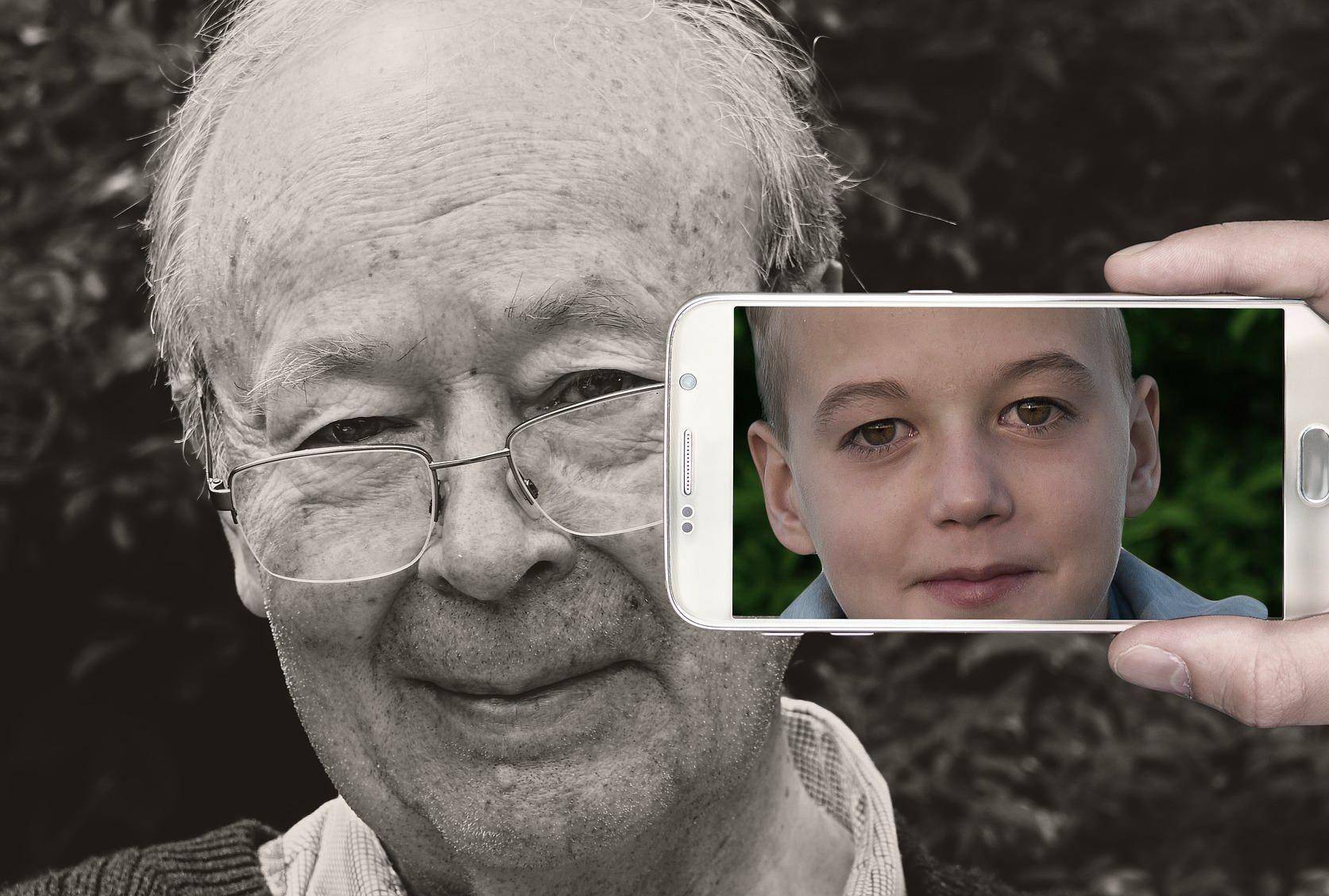

Weitaus interessanter ist das subjektive Alter, also das gefühlte Alter. Und hier klaffen das kalendarische und das subjektive Alter immer mehr auseinander: Ich fühle mich – wie die meisten Menschen in meinem Alter – eher jünger. Das entspricht einer wachsenden Tendenz.

Worin liegt die Ursache für diese Entwicklung?

Eine zentrale Rolle spielen Altersbilder, die in unserer Gesellschaft kommuniziert werden und die wir verinnerlichen. Diese Bilder geben vor, was «Alt-Sein» bedeutet und womit wir es assoziativ verbinden.

Hier wird sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten aber ein Wandel vollziehen: Das «Alt-Sein» wird eine andere Bedeutung erhalten – geprägt von positiven Begriffen wie Mobilität, Dynamik und Erfahrungsreichtum.

Bis wann ist man heute «jung», ab wann ist man «alt»?

Neben der vorher genannten subjektiven Wahrnehmung möchte ich hier die soziologische Definition anführen. Die eigenständige Lebensphase Alter beginnt mit dem Eintritt in die Nacherwerbsphase, in der Schweiz also mit durchschnittlich 64 beziehungsweise 65 Jahren.

Diese Definition ist erst durch die Einführung von Alterssicherungssystemen entstanden. Die Lebensphase «Alter» umfasst die gesamte Lebensspanne von diesem Übergang in die Nacherwerbsphase bis zum Tod.

Sabina Misoch

Sabina Misoch ist Soziologin und Expertin für empirische Forschungsmethoden, Technikakzeptanz, AAL, Identität im Alter, Diversity, Werteforschung und Neue Medien. Sie leitet an der FHS St.Gallen das Interdisziplinäre Kompetenzzentrum Alter IKOA-FHS. Ausserdem ist sie Leiterin des aktuell grössten nationalen Forschungsprojekts «AGE-NT – Alter(n) in der Gesellschaft».

In Deutschland haben Sie zehn Jahre über die Jugend geforscht. Warum der Wechsel in die Altersforschung?

Nachdem ich mich seit meiner Dissertation intensiv mit Identität und Identitätsarbeit von Jugendlichen mittels Neuer Medien auseinandergesetzt hatte, wollte ich mir ein neues Themenfeld aneignen.

Es ist im akademischen Bereich nicht einfach, nach gelungener Positionierung den Themenfokus so grundlegend zu ändern, wie ich das gemacht habe. Ich bin glücklich, dass das so gut gelungen ist.

Die Lebensphase Alter ist – in meinen Augen – forschungspraktisch deutlich herausfordernder und vielseitiger als die Lebensphase Jugend.

Inwiefern?

Die Lebensphase Alter umfasst zum einen deutlich mehr Lebensjahre, besonders spannend wird die Lebensphase Alter aber durch ihre Heterogenität: Von den dynamischen und fitten Seniorinnen und Senioren (drittes Lebensalter) bis hin zur Fragilität (viertes Lebensalter) und zum Lebensende öffnet sich ein breiter Fächer von interessanten und anspruchsvollen Themen.

Damit stellen sich viele komplexe und herausfordernde Fragestellungen, zumal der demografische Wandel eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit darstellt.

Gut angewandte Altersforschung kann einen Baustein für die Gesellschaft der Zukunft liefern.

Wie unterscheidet sich die Forschung in der Schweiz von jener in Deutschland?

Die Altersforschung ist in Deutschland bereits stärker etabliert als in der Schweiz. Aber das ist für uns die Chance, hier viel Neues zu beforschen!

Mit welchen Forschungsthemen befassen Sie sich aktuell?

Die Forschungsschwerpunkte meines Teams liegen stark im Bereich der Technik und technischen Assistenz für Menschen im dritten und vierten Lebensalter. Hier setzen wir uns sowohl theoretisch als auch praktisch mit der Technikakzeptanz auseinander.