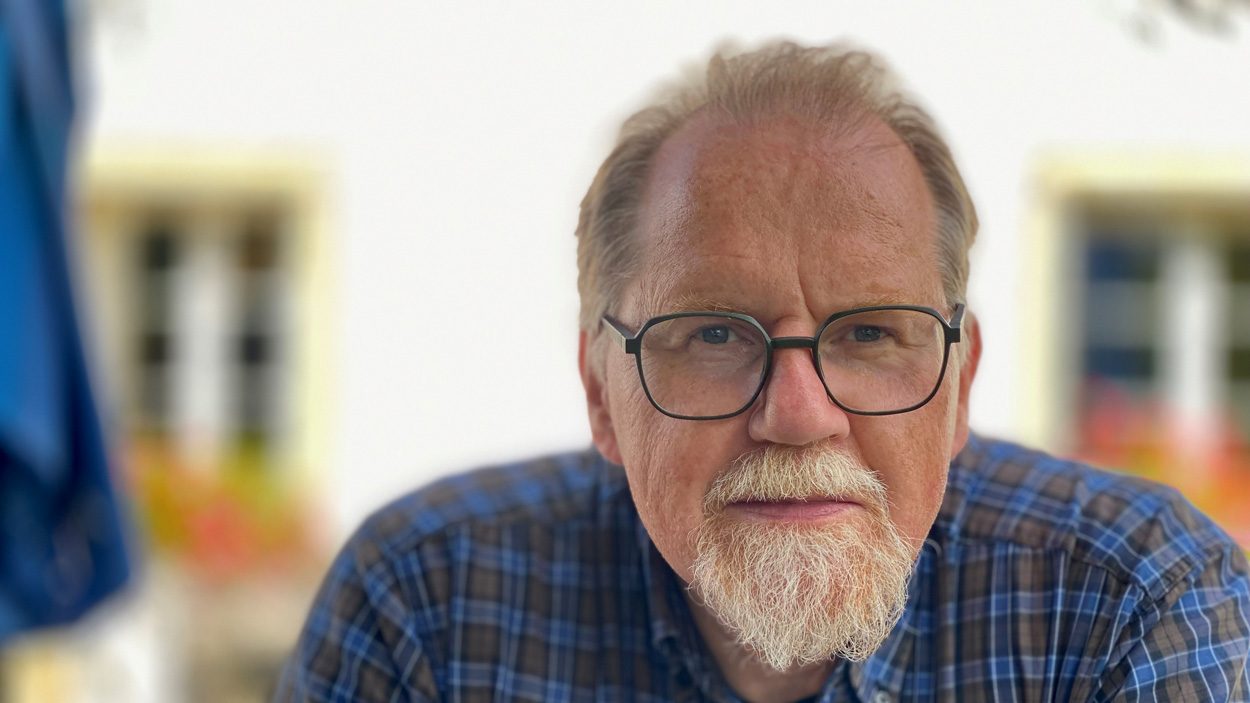

Von Christoph Müller, Zeitschrift Dr. med. Mabuse

Christoph Müller: Sie prägen seit 25 Jahren als Programmleiter Pflege beim Hogrefe Verlag (vormals Verlag Hans Huber) in Bern die Pflege-Literatur im deutschsprachigen Raum. Was bedeutet Ihnen ein solcher Meilenstein?

Jürgen Georg: In den 25 Jahren Verlagsarbeit im Hogrefe Verlag durfte ich mit einem Team rund 500 Pflege-Publikationen begleiten und pflegerisches Wissen bündeln, prägen, verbreiten und für alle Pflegefachpersonen zugänglich machen.

Wenn ich die Landschaft der Pflegepublikationen mit einem Garten vergleiche, dann war dieser zu Beginn der 1990er Jahre eine Brache mit wenigen bibliophilen Ruderalpflanzen. Demgegenüber ist der Garten im Jahr 2024 ein schöner Bauerngarten mit gut eingeteilten Beeten, vielfältigen Pflanzen und etlichen Koniferen, in denen es von neuen Ideen und Nachwuchsautoren wimmelt.

11. St. Galler Demenzkongress am 12. November

Wie können Pflegende und Angehörige besser mit schwierigen Situationen umgehen? Der 11. St. Galler Demenzkongress zeigt am 12. November 2025 neue Wege auf – praxisnah und verständlich. Mona Vetsch von SRF führt durchs Programm, demenzworld begleitet die Veranstaltung als Medienpartner.

In der psychiatrischen Pflege haben Sie in der Ausbildung zum Krankenpfleger Ihre ersten beruflichen Schritte gemacht. Es folgten Stationen in der anthroposophischen Pflege und in der Humanitären Hilfe. Was waren die Gründe dafür, dass Sie in diesen besonderen Settings pflegerisch arbeiten wollten?

Nach dem Abitur wollte ich mit Menschen arbeiten. Vorbilder fanden sich in meiner Schwester und Mutter, die beide pflegerisch tätig waren. Gleichzeitig bin ich als »Öko-Paxe« sozialisiert worden. Die große Zeit der Friedensbewegung war in vollem Gange, Greenpeace hatte mit dem Motto »Let’s make it a green peace« seine Umweltarbeit begonnen.

Für mich persönlich stand die Entscheidung für den Zivildienst an. Auf diesem Hintergrund war die Ausbildung an der Krankenpflegeschule Herborn eine gute Zeit, um mich fachlich und persönlich zu entwickeln. Da ich – neben der Zeit im Akutkrankenhaus – über die Hälfte der Ausbildung mit Menschen arbeiten durfte, die an geistigen und körperlichen Behinderungen sowie psychiatrischen und Suchterkrankungen litten, war das für mein Bild des Menschen und mein Verständnis des »Menschenmöglichen« ungemein bereichernd.

Dank des guten Rates meiner Pflegelehrerin Bettina Georg trat ich im Herbst 1986 meinen Zivildienst als frisch diplomierter Krankenpfleger im Gemeinschaftskrankenhaus in Herdecke an. Sehr zur Freude von Franz Sitzmann, meinem damaligen Pflegedienstleiter. Im Team der internistischen Station 3b traf ich zum einen auf sehr berufs- und lebenserfahrene ältere Kollegen, zum anderen auf junge Kollegen, die gerade ihre anthroposophisch orientierte Pflegeausbildung absolviert hatten. Von allen konnte ich sehr viel lernen – über anthroposophische Pflege mit Biografiearbeit, Einreibungen, Phytotherapie und Wickel sowie den würdigen Umgang mit sterbenden und verstorbenen Menschen.