Im Dezember 1978 begegnete ich erstmals dem damals 36-jährigen Schriftsteller Volker Elis Pilgrim. Er hatte am Sonntagmorgen im TV einem einstündigen Talk über sein Buch «Das Manifest für den freien Mann» beigewohnt, am selben Abend sass er bei meiner Familie zum Nachtessen.

Unsere Einladung hatte sein Interesse geweckt, mein Vater Serge Stauffer hat damals an der Zürcher F+F Kunstschule Kurse zur Männeremanzipation angeboten.

Pilgrim gehörte der Generation der Schwulen- und Männerbewegung an. Es waren die 1970er-Jahre, eine Zeit des Aufbruchs, in der sich die Menschen stark mit Sexualität auseinandersetzten.

Klaus Theweleit, Rosa von Praunheim und Günther Amendt hatten zusammen mit Pilgrim manche Inputs in die Diskussionen gebracht. Als Kultfigur der 1970er und 80er-Jahre war Pilgrim mit zahlreichen Fernsehauftritten und engagierten Podiums-Diskussionen bekannt geworden.

Volker Elis Pilgrim

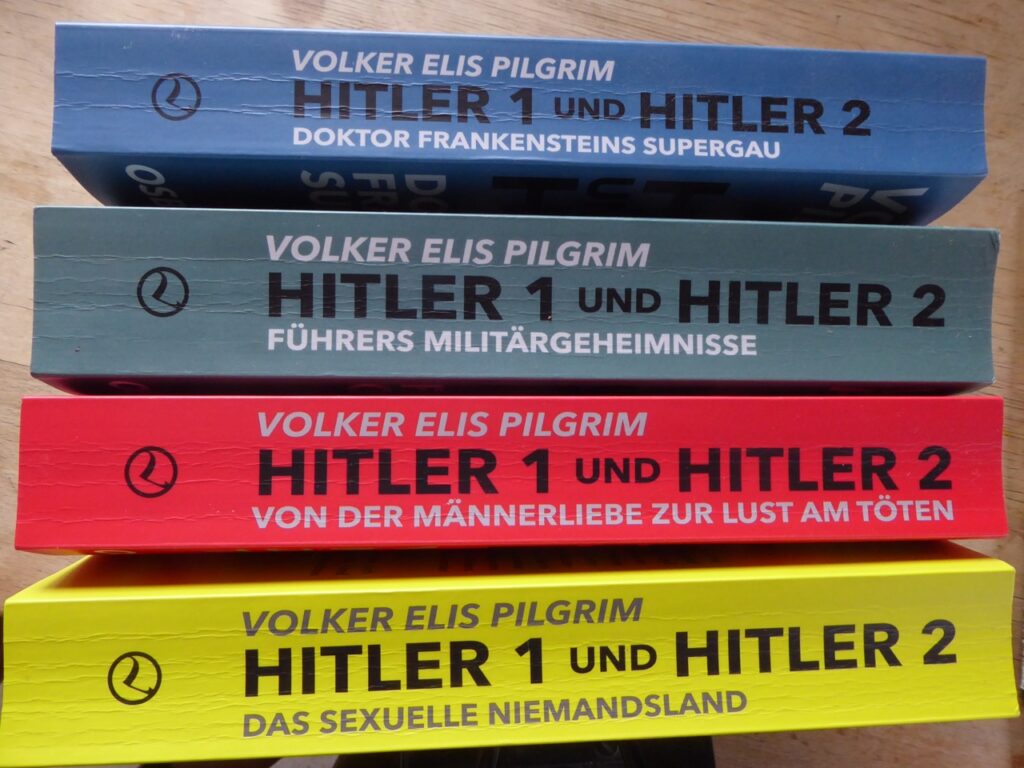

Volker Elis Pilgrim, Jahrgang 1942, studierte Geschichts- und Rechtswissenschaften, Psychologie, Soziologie und war Mitglied der Meisterklasse für Klavier am Konservatorium in Wiesbaden. Als Schriftsteller machte er sich mit sozio- und psychoanalytischen Sachbüchern einen Namen. Zu seinen bekanntesten Werken gehören Der Untergang des Mannes (1973), Muttersöhne (1986) und Vatersöhne (1993). Sie wurden zu Bestsellern und führten zu Debatten unter Lesern und im Feuilleton. Immer wieder bezog Pilgrim in seine psychoanalytischen Untersuchungen und Biografiearbeiten die eigene Familiengeschichte ein. Er stammt aus einer brandenburgischen Adelsfamilie, seine Eltern waren überzeugte Nazis und mit Hermann Göring gut bekannt. 1960 flohen sie aus der DDR in die Bundesrepublik, den 18-jährigen Sohn nahmen sie gegen seinen Willen mit. Pilgrim lebte bis zu seinem Tod am 6. März 2022 in Neuseeland.

Wir sahen uns letztmals flüchtig im Februar 1987 im Zürcher Bernhard Theater, an einer Lesung über sein Buch «Müttersöhne». Von 1978 bis 1984, und dann wieder die letzten vier Jahre bis zu seinem Tod anfangs März 2022, habe ich mit ihm eine anregende Korrespondenz geführt.

Dabei traf ich stets auf eine schlagfertige, intelligente und humorvolle Forschernatur. Unser Kontakt in den letzten vier Jahren war für beide Seiten wichtig; ein reicher, ungehobener Schatz.

Es war seine Stärke, die menschlichen Abgründe zu durchleuchten. Die Strukturen des Patriarchats waren ihm nur allzu bewusst. Seine Holocaust-Studie halte ich für sein Meisterwerk, abgesehen vom schweren Thema an sich.

Dank kühnen Thesen und fundierten Recherchen blitzt da immer wieder die Weisheit des erfahrenen «Medizinmanns» durch. Kein Wunder, landete Pilgrim thematisch zunehmend in der Sexualforschung und Kriminalistik.

Seit 1998 lebte er in seinem selbstgewählten Exil in Auckland, 18’377 Kilometer von Zürich entfernt. Seine Schaffenskraft schien ungebrochen, Ende Januar versprühte er noch Optimismus in seiner Korrespondenz.

Am 8. März wurde mir vom Besitzer der kleinen Pension, wo er lebte, die Nachricht übermittelt, dass Max Melbo (sein Pseudonym) innert weniger Tage an einem stark fortgeschrittenen Krebs gestorben sei.

Zusammen mit seinem Verleger vom Osburg Verlag und einem seit Jahren befreundeten Ehepaar in Berlin wird es in den kommenden Monaten unsere gemeinsame Aufgabe sein, den Nachlass von Volker Elis Pilgrim in ein Literaturarchiv in Deutschland zu überführen.

Biografie-Arbeit als Feldforschung

Pilgrim war eine vielfältige Wissenschafts-Persönlichkeit. Sein Stil ist herausfordernd, unsentimental und fesselnd; zuweilen spöttisch, nie überheblich oder arrogant. Ein gradliniger, sachdienlicher Forscher, der sich über längere Zeit intensiv in ein Thema vertiefen konnte.

In den Achtzigerjahren wurden fünf seiner Bücher im Rowohlt Verlag wiederveröffentlicht, die Umschläge waren nicht wirklich geglückt – pseudosymbolische New Wave-Grafik. Sein «Manifest für den freien Mann» passte 1977 hervorragend in die Aufbruchsstimmung der Emanzipation, ist aber 2022 nur noch bedingt als Einstieg zu empfehlen.

Die These, dass Männer nur durch das Ausleben ihrer «unterdrückten Homosexualität» befreit werden können, hat sich als nicht haltbar erwiesen. Dennoch: Ähnlich wie bei Alice Schwarzer, die 1975 den «Koitus» abschaffen wollte und damit Denkprozesse in Gang setzte, haben viele Aussagen von Pilgrim auch heute noch Bestand. Hier einige davon aus «Manifest für den freien Mann»:

Ich möchte mich weder theoretisch noch praktisch in die Befreiungsbewegung der Frauen einmischen. Ich will mich um mich und meine Mitmänner kümmern. Ich erwarte nicht von Frauen, dass sie mir den Weg in eine unpatriarchalische Gesellschaft weisen.

«Herrschaft der Männergesellschaft über die Frauen heisst Raub des Selbstbewusstseins der Frauen. Ich will mitwirken, das Selbstbewusstsein der Frauen wiederzubeleben.»

Das Kind braucht einen Mann, der ihm einen Eindruck von Arbeit verschafft. Das Kind will wissen, was der Mann konkret tut, wenn er so lange ausser seiner Reichweite ist. (..) Das Kind lohnt dem Mann die Beschäftigung mit ihm. Es ist sein Verbündeter bei seiner Befreiung.

«Tödlich ist auch die Spaltung des Mannes in Geisteskontakte mit Männern und Sexualkontakte mit Frauen.»

Volker Elis Pilgrim begann 1973 als 30-jähriger Quereinsteiger seine Karriere als Schriftsteller mit einem Paukenschlag: «Der Untergang des Mannes».

«Das Unheil, in dem wir stehen und das kurvenhaft zur Katastrophe explodiert, bis es alles Leben mit sich reissen wird, ist nicht Schicksal, sondern die Latenz und der Ausschlag männlicher Nichtbewältigung des Triebes.»

Damit sind wir bereits mitten im Thema, welches sich wie ein roter Faden durch seine rund 20 Werke zieht.

Pilgrim war bis 1987 ein erfolgreicher und schillernder Schriftsteller, der sich hauptsächlich dem Thema «Emanzipation des Mannes» widmete, wobei er stets ein Aussenseiter blieb. Damals war er in keinem Konversations- oder Autorenlexikon verzeichnet. Auch sein aktueller Wikipedia-Eintrag ist sehr lückenhaft.

Eigentlich müssten Pilgrims Werke einen grossen Einfluss auf die weltweite Queer-Bewegung haben, aber seine Schriften wurden bisher weder in Frankreich noch England publiziert.