Im Rahmen des Age Reports IV sind 2500 Schweizerinnen und Schweizer ab 65 Jahren persönlich zu ihrer Lebens- und Wohnsituation befragt worden. Die Age Stiftung und die Fondation Leenaards ermöglichten die umfangreiche Studie.

Die Resultate sind jetzt in einem Buch des Seismo Verlages publiziert worden. François Höpflinger ist Titularprofessor für Soziologie und Mitglied der Leitungsgruppe des Zentrums für Gerontologie an der Universität Zürich.

Er ist der Begründer des Age Reports und Hauptverantwortlicher für die Age-Wohnbefragungen. alzheimer.ch unterhielt sich mit ihm über die Resultate des Age Reports und die zu erwartenden Entwicklungen der Zukunft.

alzheimer.ch: Herr Höpflinger, es tut gut, den Age Report zu lesen, weil die grosse Mehrheit der erhobenen Daten eine positive Entwicklung aufzeigt. Haben Sie damit gerechnet?

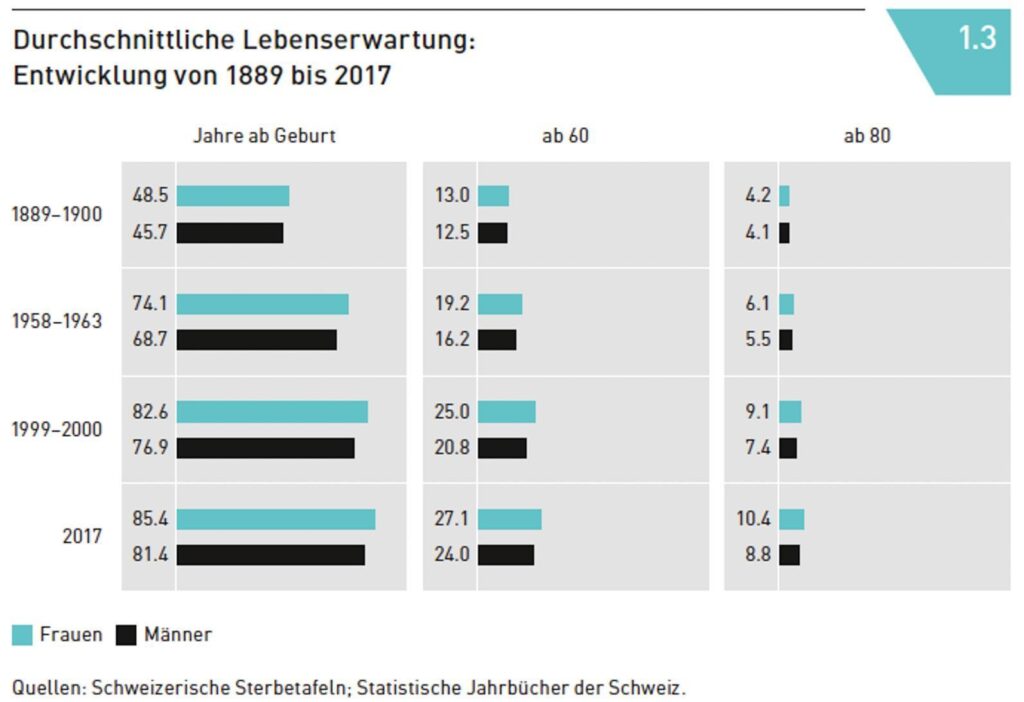

François Höpflinger: Man hat schon früher festgestellt, dass die Entwicklung für die Mehrheit der älteren Menschen in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland positiv ist – in allen Bereichen.

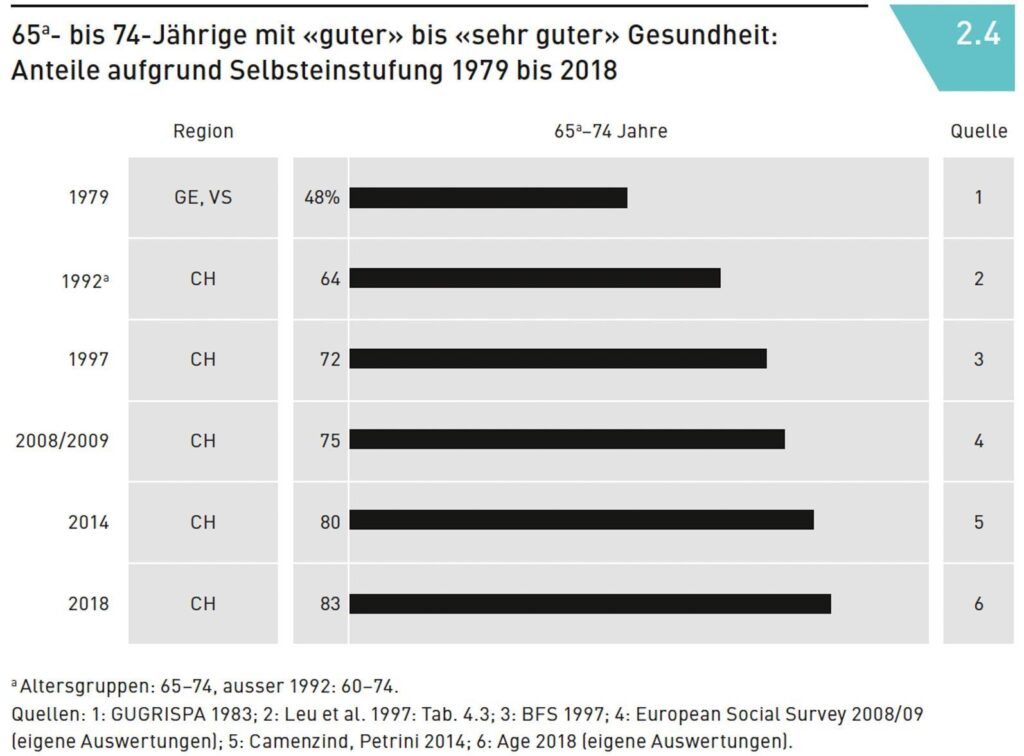

Der Anteil der alten Menschen, die wirtschaftlich abgesichert sind und sich gesund fühlen, hat sich erhöht.

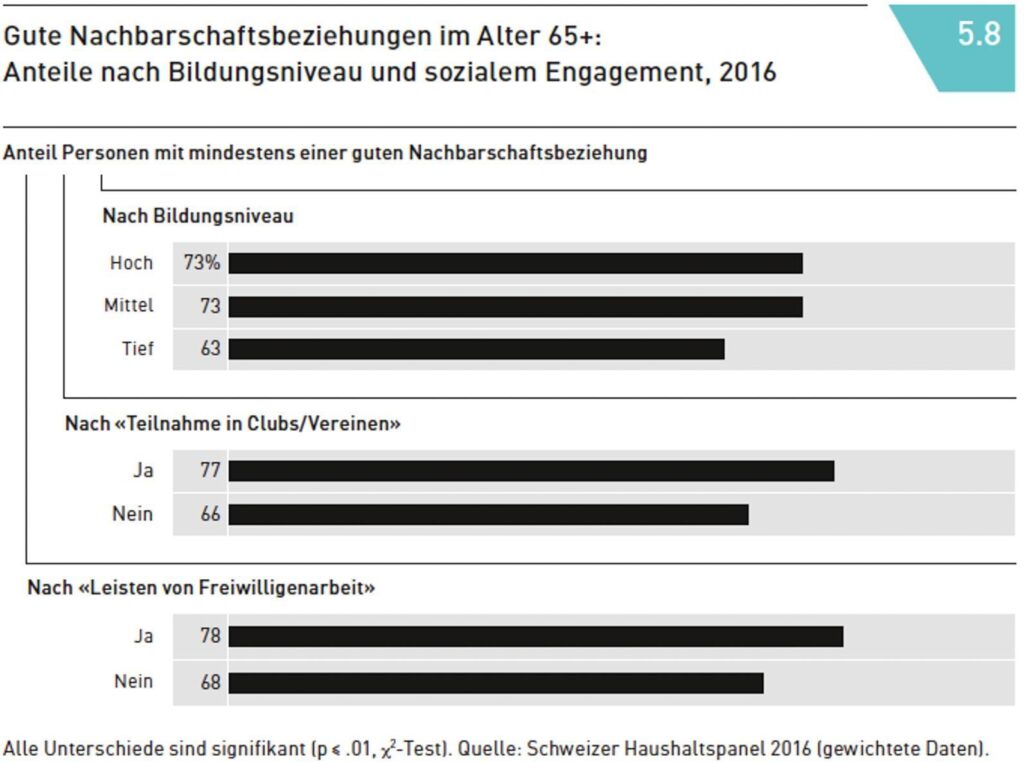

Die Suizidraten sinken, die Wohnqualität ist für die grosse Mehrheit deutlich gestiegen. Es gibt auch weniger Einsamkeit. Die Freundschaften und der familiäre Zusammenhalt sind stärker geworden. Auch das Risiko, an einer Demenz zu erkranken, reduziert sich.

Warum wird in den Medien so oft schwarz gemalt? Es heisst, die Renten seien nicht sicher, die Gesundheits- und Pflegekosten liefen aus dem Ruder. Auch die Einsamkeit von alten Menschen ist ein Thema.

Die Massenmedien leben von dramatischen Geschichten, gute Entwicklungen sind weniger spannend. Man schaut auch keinen Krimi, in dem kein Mord passiert. Hinzu kommt: Sozialarbeiter, Therapeuten, Ärzte und Pflegende haben nur mit den Problemfällen zu tun. So ein entsteht ein Bild, das nicht der ganzen Realität entspricht.

Die positiven Entwicklungen zeigen sich erst langfristig und sind nicht so dramatisch.

Wir stellen auch in Afrika positive Entwicklungen fest, die aber nicht wahrgenommen werden. Die Menschen interessieren sich mehr für Kriege. Man hört auch viel von Verkehrsunfällen – aber das Risiko, sich im Verkehr zu verletzen oder umzukommen, ist massiv gesunken.

Auch der Heroin- und Tabakkonsum ist gesunken. Es gibt auch nicht mehr häusliche Gewalt, aber sie wird heute mehr angezeigt.

Der Age Report IV kurz erklärt

Wenn wir die Alterspyramide anschauen, müssen wir aber mit einer Wende zum Schlechten rechnen. Wann wird sie kommen?

In den nächsten Jahrzehnten wird vor allem das Altern der geburtenstarken Jahrgänge, der Babyboomer, zu mehr Renten-, Gesundheits- und Pflegeausgaben beitragen. Zu einer übermässigen Belastung der Gesellschaft kommt es primär, wenn politische Anpassungen an die demografische Alterung blockiert werden.

Eine Ausdehnung der Lebensarbeitszeit, inklusive der Erhöhung des Rentenalters, ist längerfristig unumgänglich.

Ebenso können Gesundheitsförderung und Förderung des lebenslangen Lernens die demografischen Belastungen verringern. Denn wenn Menschen länger gesund, aktiv und offen für neue Entwicklungen verbleiben, wird demografische Alterung kaum zum Problem.

Innerhalb des Age Reports wurden 2500 über 65-jährige Schweizerinnen und Schweizer interviewt. Wenn mich jemand fragt, wie es mir gehe, sage ich manchmal «gut», auch wenn es nicht wirklich so ist. Stellt man seine Situation in persönlichen Interviews manchmal besser dar, als sie wirklich ist?

Alte Menschen beurteilen ihre Gesundheit nicht nach absoluten Kriterien. Es gibt die subjektive Gesundheit: Die Leute sagen, es gehe ihnen gut, obwohl sie eine Krankheit diagnostiziert haben. Sie kennen vielleicht einen Nachbarn, dem es viel schlechter geht.

Ich interviewte einen 90-jährigen, blinden Mann, der Herz-Kreislauf-Medikamente nehmen muss. Er sagte, er sei zufrieden mit seiner neuen Freundin und seinen Hörbüchern.

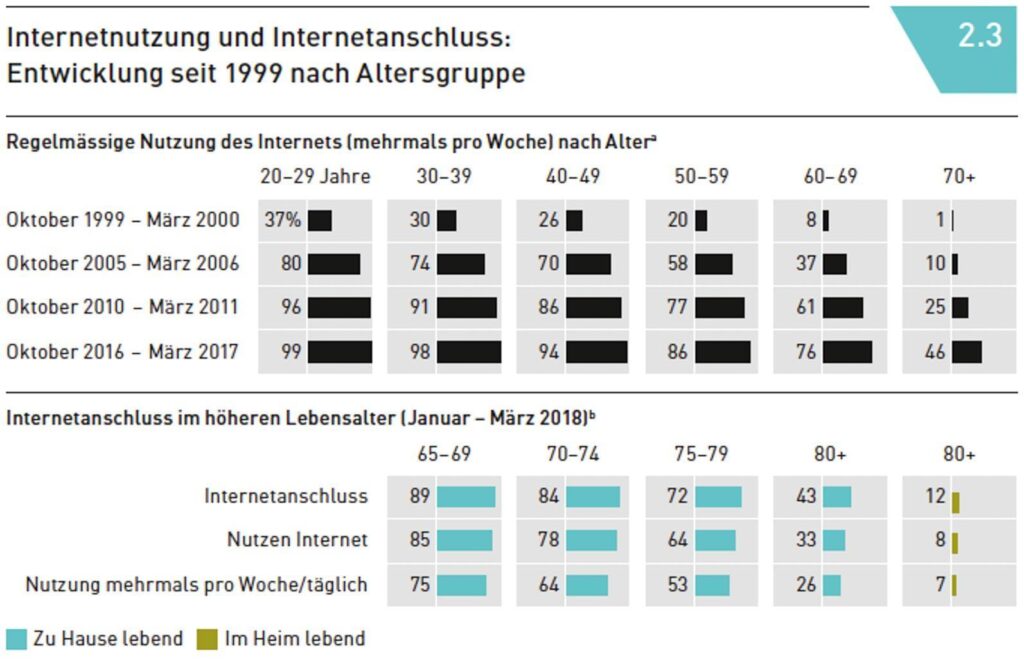

Immer mehr ältere Menschen nutzen das Internet sehr häufig. Welche Einflüsse hat die digitale Vernetzung?

Mehrheitlich positive. Es gibt zum Beispiel Apps, mit denen man Menschen in der Nachbarschaft findet, die die gleichen Interessen haben. Das Internet ist wertvoll, wenn es bestehende persönliche Kontakte ergänzt und verstärkt.

So können zum Beispiel alte Menschen die Kontakte zu ihren Enkeln stärken. Bei Jugendlichen weiss man: Wer viel im Internet ist, hat meist auch gute persönliche Kontakte.