Herr Jäggi lebt seit drei Jahren in einem städtischen Alters- und Pflegezentrum. Bereits früher hat er regelmässig Alkohol getrunken, jedoch nie mehr als zwei oder drei Gläser pro Tag.

Im Alterszentrum verhält er sich ruhig und unauffällig, findet aber keinen richtigen Anschluss. Weil er nur noch selten Besuch von Familie und Bekannten erhält, zieht er sich immer mehr zurück und verbringt seine Zeit vor allem allein im Zimmer.

Die Pflegenden bemerken, dass sich die leeren Weinflaschen in seinem Zimmer anhäufen. Während einer Teamsitzung thematisiert die zuständige Pflegefachfrau die Situation des Bewohners. Sie möchte helfen, ist jedoch unsicher, was zu tun ist und ob sie den Mann überhaupt auf seinen Alkoholkonsum ansprechen soll.

Im Team herrscht Uneinigkeit: Einige sind der Ansicht, man solle ihn doch in seinem letzten Lebensabschnitt trinken lassen und ihn nicht weiter behelligen. Andere sehen die Lebensqualität des Mannes durch den zunehmenden Rückzug und Konsum beeinträchtigt und möchten ihn dabei unterstützen, sich besser in den Heimalltag zu integrieren. Es fehlen jedoch Konzepte und Herangehensweisen, um dies zu bewerkstelligen.

Frau Anker möchte selbstbestimmt leben. Sie konsumiert seit dem frühen Erwachsenenalter Heroin, Kokain und Alkohol und befindet sich seit über 20 Jahren in einer opiatgestützten Behandlung.

Wie bei vielen langzeitlich Drogenabhängigen traten bei ihr typische Alterserkrankungen bereits viel früher auf. Sie leidet an chronischen Schmerzen, Diabetes und einer Hepatitis-C-Erkrankung.

Aufgrund eines medizinischen Notfalls ist sie in ihrer Mobilität stark eingeschränkt und hat zunehmend Mühe, das Behandlungszentrum aufzusuchen. Sie wird derzeit auf eigenen Wunsch von der Spitex versorgt.

Diese gerät aber zunehmend an ihre Grenzen.

Diese beiden Fallbeispiele zeigen einen Ausschnitt einer gesellschaftlichen Realität: Sucht kennt kein Alter. Obschon dies keine neue Erkenntnis ist, gewinnt das Thema nicht zuletzt wegen der demografischen Entwicklung zunehmend an Bedeutung.

Wenn immer mehr Menschen älter werden, nimmt auch die Zahl der älteren Frauen und Männer mit Substanzmissbrauch oder Abhängigkeit zu. Aus Sicht der Prävention und der Suchthilfe sind ältere Menschen eine Risikogruppe für die Entwicklung von Suchtproblemen. Gemäss Schätzungen hat jede zehnte Person über 65 Jahren eine Abhängigkeit (siehe am Ende des Beitrags).

Risiko- und Schutzfaktoren

Sucht im Alter bleibt häufig unerkannt – nicht selten interpretieren die Bezugspersonen mögliche Begleiterscheinungen des Substanzkonsums, wie kognitive Beeinträchtigungen oder vermehrte Stürze, fälschlicherweise als Alterserscheinungen.

Die Wahrscheinlichkeit einer Suchtentwicklung wird durch altersspezifische kritische Lebensereignisse und soziale Risiken erhöht. Hierzu gehören die Beendigung des Berufslebens, der Tod von Angehörigen, Alterserkrankungen, Immobilität aufgrund eines Unfalls, Altersarmut, der Verlust sozialer Vernetzung und Einsamkeit.

Dem gegenüber stehen eine Vielzahl an Ressourcen, über die ältere Menschen verfügen. Viele können ihr körperliches, soziales und geistiges Potenzial bis in ein hohes Alter entfalten und sich aktiv am sozialen Leben beteiligen.

Insbesondere die Partizipation am Sozialleben in der Gemeinde oder in einer Altersinstitution, Hobbys und ehrenamtliche Tätigkeiten wirken protektiv und mindern das Suchtrisiko.

Gerade diese schützenden Faktoren gilt es auch nach der Pensionierung so weit wie möglich zu fördern und aufrechtzuerhalten.

Nicht alle älteren Menschen haben dieselben Chancen und Fähigkeiten, das Leben nach der Pensionierung aktiv und selbstbestimmt zu gestalten. Hierzu gehören Betroffene wie Frau Anker – polymorbide Patient/innen mit lang währender Alkohol- oder Opioidabhängigkeit, sozialer Desintegration sowie einer psychiatrischen und suchttherapeutischen Vorgeschichte.

Die Pflege von Frau Anker stellt alle Beteiligten vor grosse Herausforderungen und erfordert interprofessionelle Kooperation, damit Schadensminderung und die Erhaltung von Würde und Autonomie gewährleistet sind.

Wie damit umgehen?

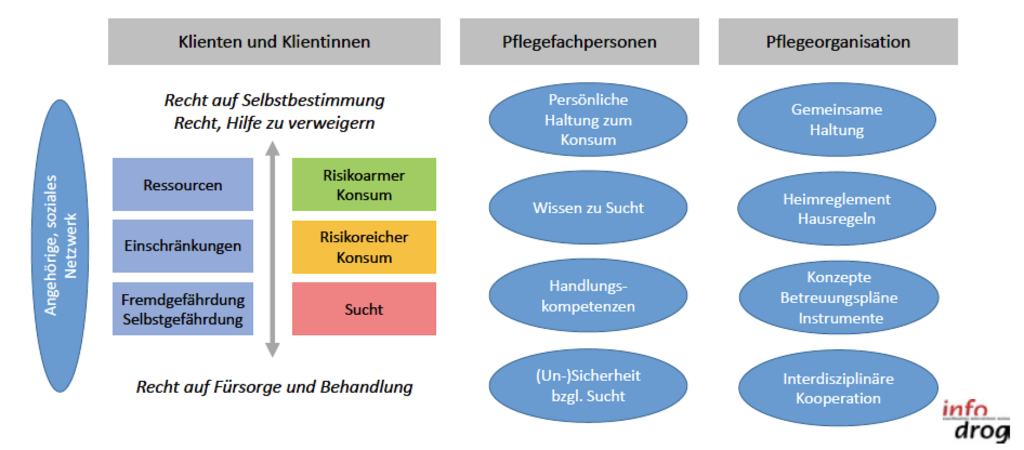

Der Umgang mit Sucht in der ambulanten und stationären Alterspflege ist von einer Vielzahl von Faktoren abhängig.

Im Zentrum steht die betreute Person mit all ihren Ressourcen, Einschränkungen, Bedürfnissen und Wünschen. Sie hat ein Recht auf Selbstbestimmung und somit auch das Recht, riskant zu konsumieren und Hilfe zu verweigern. Andererseits hat sie das Recht auf Fürsorge und Behandlung.

Gerade in Bezug auf ein Suchtverhalten können sich hierbei – wie im Fall von Herrn Jäggi – berufsethische Spannungsfelder ergeben. Zudem sind die Grenzen zwischen risikoarmem Konsum, risikoreichem Konsum und Abhängigkeit fliessend – und letztere nicht immer klar ersichtlich.

Trotz dieser Herausforderungen: Gerade bei einer späten Suchtmanifestierung ist ein frühzeitiges Erkennen und Handeln wichtig und wirkungsvoll. Betroffene Personen können jedoch irritiert oder abweisend reagieren, wenn sie direkt auf ihr Suchtverhalten angesprochen werden.

Die Beziehung und Kommunikation mit den Suchtkranken muss so gestaltet sein, dass sie nicht stigmatisiert oder in ihrer Würde verletzt werden.

Ob und wie gut dies gelingt, ist einerseits von der persönlichen Haltung, dem Wissen und den Kompetenzen der betreuenden Pflegefachperson abhängig.

Andererseits hängt der Umgang mit Sucht massgeblich davon ab, ob sich die Institutionsleitung mit dem Thema auseinandersetzt, bereits eine gemeinsame Haltung und Betreuungskonzepte erarbeitet wurden, und ob notwendige Ressourcen bereitgestellt werden und Kooperationen mit Suchtfachpersonen bestehen.

Sensibilisierung und Weiterbildung

Eine aktuelle Bedarfserhebung des Schweizerischen Instituts für Sucht- und Gesundheitsforschung ISGF (Schaaf et al., 2019) zeigt, dass Institutionen und Fachpersonen der Alterspflege häufig noch nicht ausreichend auf die Betreuung von älteren Suchtbetroffenen oder von Personen mit einem Suchtrisiko vorbereitet sind.

Insbesondere zeigt die Studie einen grossen Bedarf bei der Sensibilisierung und Fortbildung von Pflegefachpersonen, bei der Entwicklung und Umsetzung praxistauglicher Präventions- und Betreuungskonzepte, bei der besseren Vernetzung und Zusammenarbeit von Suchthilfe und Alterspflege sowie der interprofessionellen Kooperation mit Medizin und Psychiatrie.