«Ihr Mittelalten habt keine Ahnung, was in unserem Alter die grössten Probleme sind.» Es war fast eine kleine Publikumsbeschimpfung, die Leni Altwegg, eingeladen als «echte Hochaltrige» an einem Kongress zum Thema «Hohes Alter zwischen Sinnerfüllung und Sinnverlust» in den vollen Saal rief.

Ich war fasziniert von ihrer Rede und erinnerte mich: Vor fast vierzig Jahren hatte ich sie erstmals getroffen, als aktives und sehr engagiertes Mitglied der Anti-Apartheid-Bewegung. Schon damals konnte sie sich empören, jede Form der Ungerechtigkeit war ihr ein Graus.

Ich bat sie später, zu einem Buch, das ich plante, einen Text über Demenz zu schreiben. Der Satz «Ich empfinde es als Übergriff, wenn fremde Hände mich ungefragt packen und mir helfen wollen, man traut mir nicht mehr zu, dass ich selber auf mich aufpassen kann», beeindruckte mich zutiefst. Weiter schilderte sie in diesem Text ihre Reaktion auf einen Film zum Thema Demenz, den sie am selben Kongress gesehen hatte: «Ein Zukunftsbild, das mich in die Arme von ‹Exit› treiben würde – rechtzeitig wohlverstanden!»

Gute Fitness mit bald 100

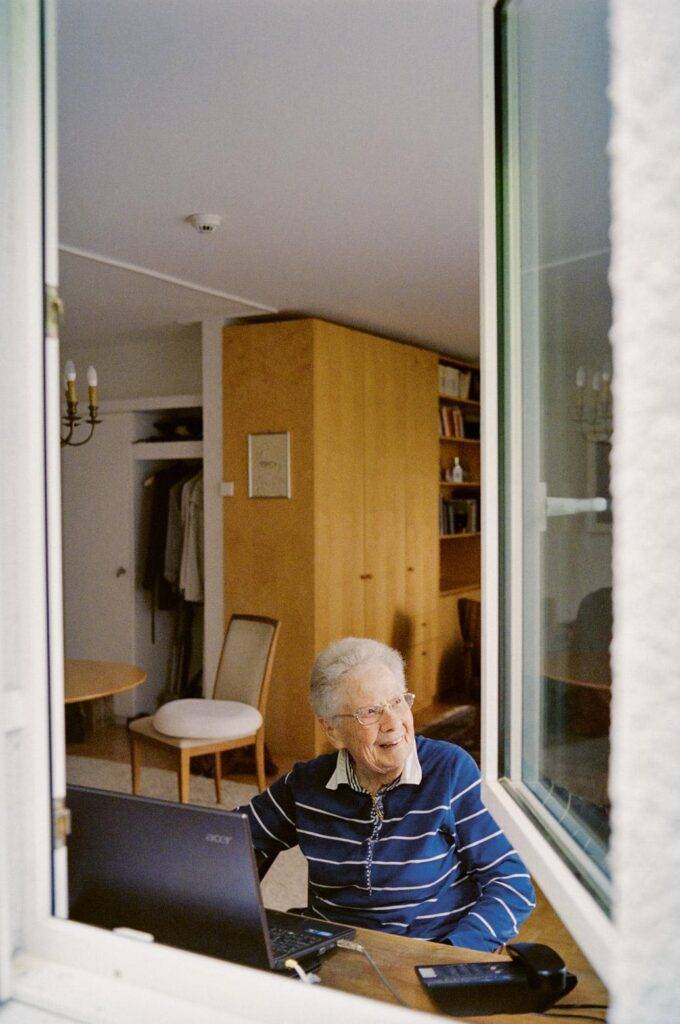

Worte, die man von einer protestantischen Theologin nicht unbedingt erwarten würde. Allerdings war Leni ihr ganzes Leben lang unkonventionell, und ihre geistige Fitness beeindruckt heute genauso wie früher.

Sie schrieb weiter: «Ich kann mich recht gut abfinden mit der Abnahme des Gedächtnisses. Mit dem Denkvermögen hat das Gedächtnis wenig zu tun, und das Erstere ist bei mir intakt, ich finde es sogar eher klarer als früher.» Dieser Text brachte mich auf die Idee, mit Personen wie Leni, die im hohen Alter so viel zu sagen haben, ein Buch zu veröffentlichen.

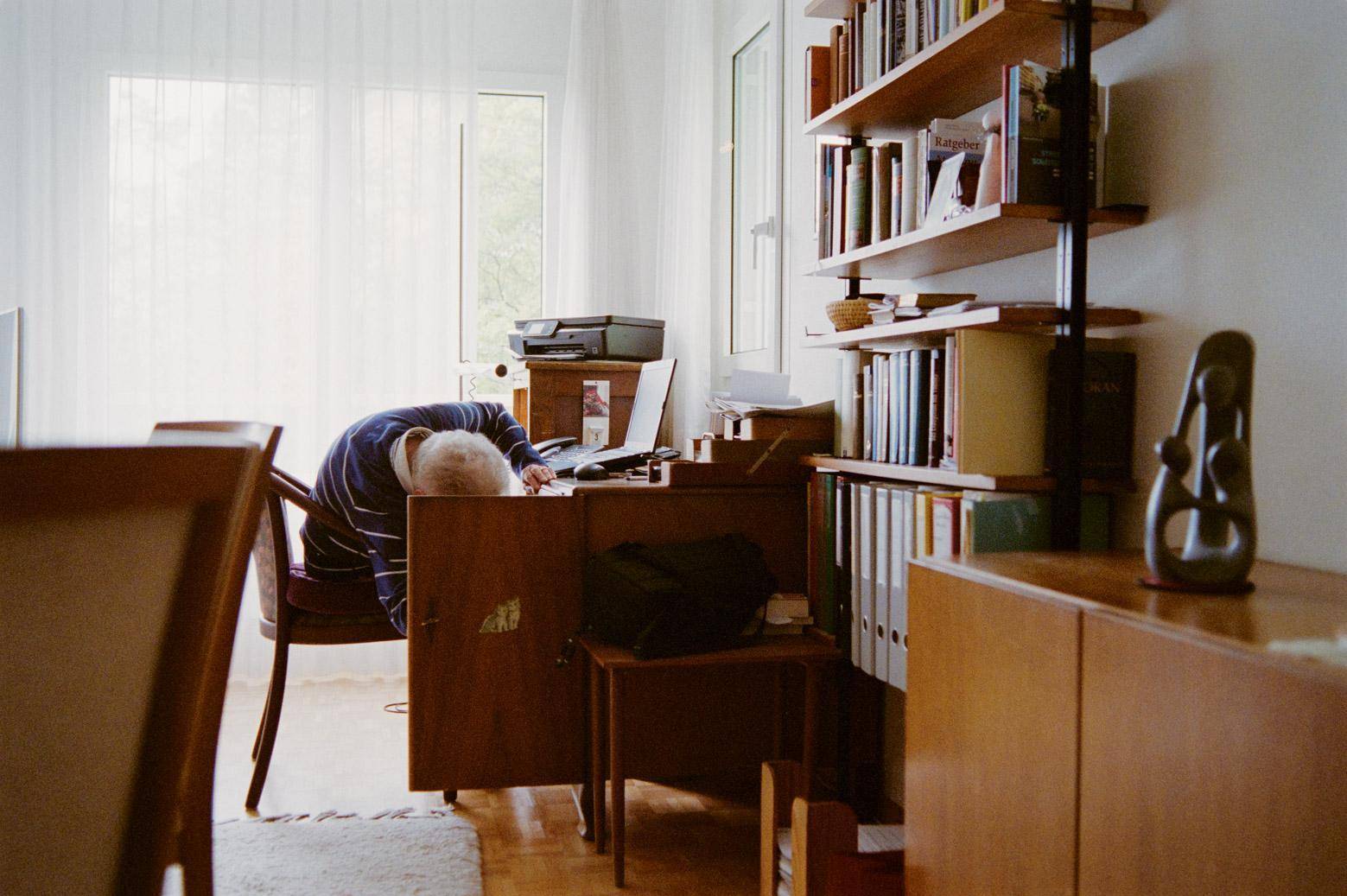

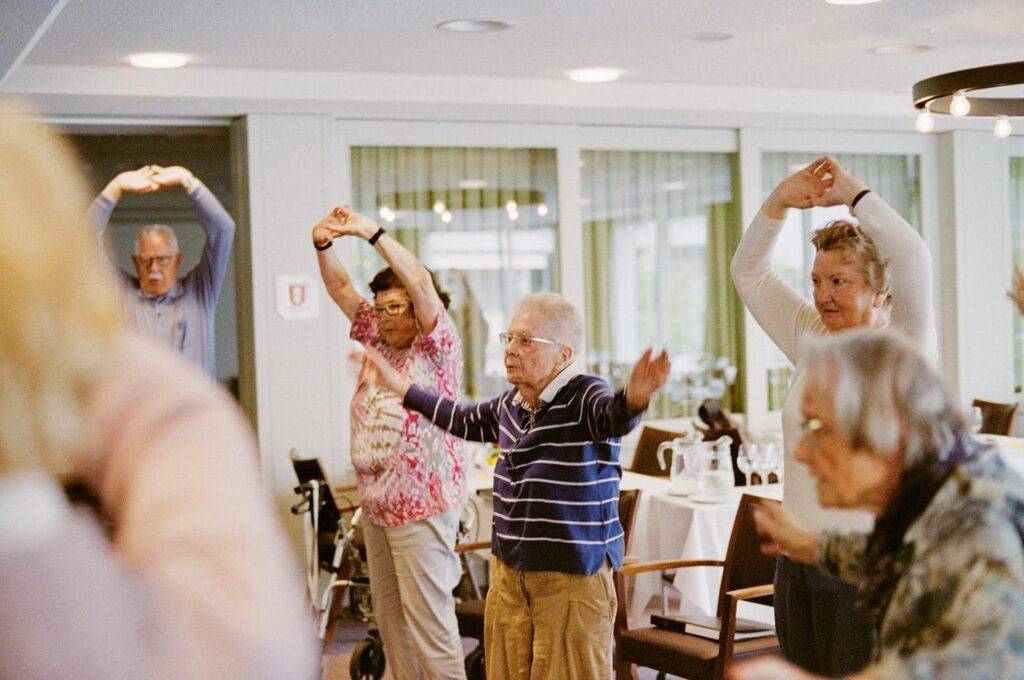

Leni ist auch körperlich trotz Schmerzen und steifen Gliedern recht fit. Seit sechs Jahren lebt sie in einer Seniorenresidenz, in einer geräumigen Eineinhalbzimmerwohnung mit Kochgelegenheit. Hier fand sie Platz für ihre Lieblingsmöbel, Bett, Esstisch, Ruheecke und Schreibtisch.

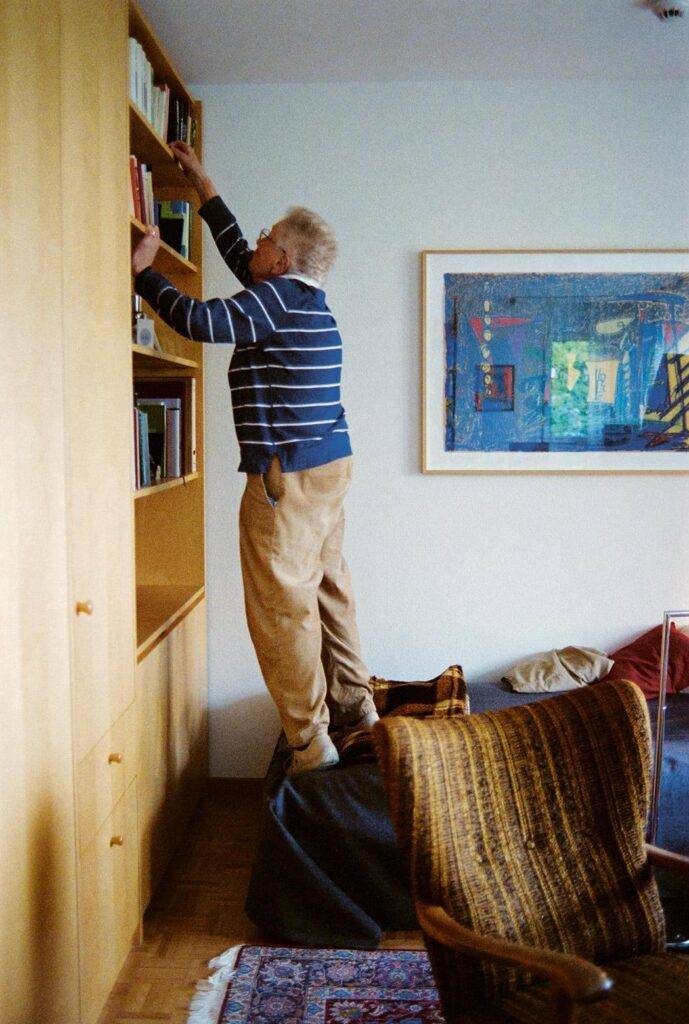

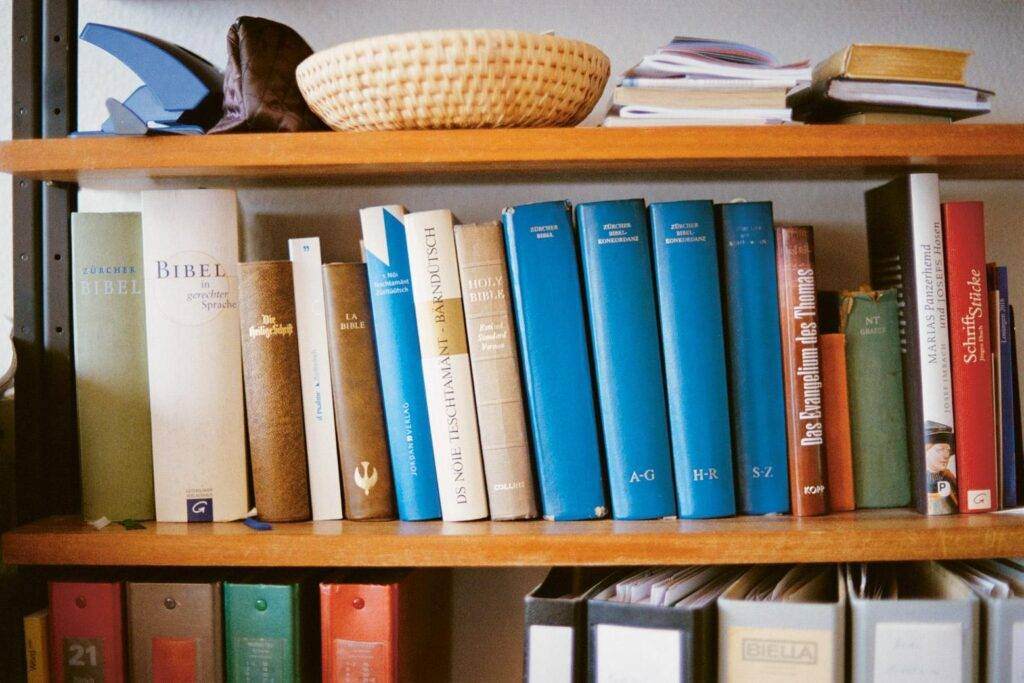

Fotos ihrer Familie und die ihr wichtigsten Bücher stehen im dreiteiligen Regal, darunter mehrere Bibeln. «Der Moment war gekommen, meine Dreieinhalbzimmerwohnung und die vielen Bücher loszulassen. Jetzt muss ich nichts mehr, nicht kochen, nicht putzen, ich darf nur noch.»

Sie weiss das Privileg, das die komfortable Residenz bietet, zu schätzen. Sie macht sich Frühstück, kocht selten etwas Kleines, isst meist mittags im gediegenen Speisesaal und geniesst den Luxus. «Man wird da als Mieterin angesprochen, nicht als Insassin oder Patientin, man behält die Würde, und das ist sehr wichtig.» Leicht ironisch sagt sie: «Selbständig wohnen in einer Residenz ist eben schon etwas Besseres als in einem Heim. Aber leider können sich das nicht alle leisten.»

Leni Altwegg, Tochter eines Primarlehrers, hat Theologie auf dem zweiten Bildungsweg studiert, nachdem ihr klar geworden war, dass der Beruf als Laborantin sie nicht ausfüllte. «Vorher lag Studieren finanziell für mich einfach nicht drin. Einer meiner Brüder sagte immer, ich werde Arzt und gehe zu Albert Schweitzer, und du kommst dann mit als Krankenschwester. Er hat mir auch immer zu verstehen gegeben, ich sei nicht sexy.»

Gegen Heirat entschieden

Das führte zu einem Gefühl der Unterlegenheit, das sie erst viel später feministisch einordnen konnte. Vorerst lebte sie ein konventionelles Leben, war mit 27 verlobt und ist stolz, dass sie die Verlobung auflöste. «Erst viel später wurde mir bewusst, dass ich weniger gegen den Mann, sondern gegen den Status des Verheiratetseins rebellierte.» Als sie Pfarrerin in Schlieren wurde, staunte sie noch, wie viel Aufsehen das erregte, ihr war nicht bewusst, dass sie 1965 als eine der ersten Frauen in der Schweiz im Pfarramt eine kleine Sensation war.

«Ich fand es immer lustig, dass ich Pfarrerin sein durfte und noch nicht mal das Stimmrecht hatte.» Damals war sie Mitglied der Evangelischen Volkspartei EVP, nicht zuletzt deshalb, weil die Partei die Frauen ernst nahm und sie intern auch abstimmen liess. «In Schlieren waren damals viele in der EVP, die sich nicht in die SP trauten, ich gehörte auch dazu.»

→ Hier können Sie das Buch «90plus» bestellen.

Sie nahm am Anfang ihrer Amtszeit die Mutter und für die ganze Zeit seines Lebens den behinderten Bruder zu sich, insgesamt 23 Jahre lang, auch als sie später Pfarrerin in Adliswil wurde. Weil damals allein lebende Pfarrerinnen oft schief angeschaut wurden, vermutet sie, dass diese familiäre Unterstützung viel zu ihrer Akzeptanz in den Gemeinden beitrug: «Das machte mich irgendwie ungefährlich.»

Die Frage, ob sie wegen der Betreuung des Bruders nicht geheiratet habe, verneint sie. «Nein, es war da schon zu spät – ich habe nicht immer zölibatär gelebt, aber ich glaube, ich hatte auch kein besonderes erotisches Talent. Kurze Zeit tat es mir weh, nicht verheiratet zu sein, aber das ist längst vorbei. Eine Zeitlang hatte ich auch noch eine Beziehung mit einem jüngeren Mann. Es hat dann doch nicht sein sollen.»

In Adliswil trat sie dann aus der EVP aus. «Die waren so rechts, es war nicht zum Aushalten. Alle meinten dann, ich sei in der SP, aber ich bin kein parteipolitischer Mensch, Parolen vertreten liegt mir nicht.» Eigentlich wurde sie nur aus Zufall Pfarrerin, weil sie etwas «Soziales, etwas mit Menschen» suchte. Im Theologiestudium interessierten sie primär die Philosophie, die Altphilologie und die Archäologie. Später liebte sie aber den Beruf auch deshalb, weil er ihr klare Strukturen gab, und das liege ihr.